Когда задумываешься о том, где в океане нет рыбы, сразу вспоминаются странные картинки: огромные пустынные просторы без единой чешуйки, где даже морские птицы не летают над волнами. Ответ прост - такие зоны реально существуют, и их причины разнообразны: от естественных океанических процессов до человеческой деятельности.

Для начала разберём, что именно мы называем Океан - широкая водная система, покрывающая более 70% поверхности Земли и делящаяся на несколько крупных бассейнов, каждый со своей уникальной экосистемой. Океан состоит из разных слоёв, течений и регионов, и не каждый из них подходит для жизни рыбы. Дальше - пошаговый разбор самых известных «пустых» участков.

Почему в некоторых частях океана нет рыбы?

- Нехватка пищи. В районах с низким уровнем фотосинтеза (например, в глубинах, где свет почти не проникает) базовый уровень пищевой цепочки почти исчезает.

- Недостаток кислорода. В некоторых мёртвых зонах уровень растворённого кислорода падает до почти нуля, и рыбы просто не могут дышать.

- Экстремальные условия. В полярных регионах температура воды может опускаться до -2 °C, а в тропических «пустынях» - до 30 °C, что тоже ограничивает жизнеспособность многих видов.

- Течения. Сильные холодные или горячие течения могут отгонять рыбу, создавая зоны низкой биологической активности.

- Человеческое воздействие. Сельскохозяйственный сток, загрязнение и избыточный вылов приводят к образованию искусственных мёртвых зон.

Полярные регионы - естественные пустыни

В северных и южных полярных океанах температура почти постоянно находится около точки замерзания. Низкая температура замедляет метаболизм морских организмов, а подоходные льды ограничивают доступ света. В результате в многочисленных подледных заливах и около полярных морских льдов рыбы встречаются крайне редко. Однако стоит отметить, что в прибрежных областях, где течение приносит питательные вещества, жизнь всё же существует - в виде морских львов, тюленей и небольших рыбных стай.

Экваториальные «пустыни» - зоны с низкой продуктивностью

Экваториальные океанские зоны, часто называемые «экваториальными пустынями», находятся в центре океанских бассейнов, вдали от берегов, где солнечный свет проникает глубоко, но из‑за отсутствия вертикального перемешивания питательные вещества не поднимаются к поверхности. Без питательных веществ в верхних слоях фотосинтез ограничен, а значит - пища для рыбы тоже редка.

Глубоководные мёртвые зоны - «черные» океанские глубины

Самая известная мёртвая зона находится в Гольфстрим - сильное теплое течения, протекающее в Атлантическом океане от Мексики к Северной Европе, однако здесь мы говорим о «чёрных» зонах, где уровень кислорода почти нулевой на глубинах от 200 до 1000 метров. Эти зоны часто называют мёртвые зоны океана. В таких условиях почти любые рыбы не могут выжить - они либо живут в ближних более насыщенных кислородом слоях, либо полностью исчезают из этих районов.

Течения, отгоняющие рыбу

Течения играют ключевую роль в распределении живых организмов. Рассмотрим два типовых примера:

- Холодные субарктические течения. Пример - Ламантинское течение в Атлантике, которое приносит холодную воду в тропические широты, снижая температуру и уменьшая биомассу планктона.

- Горячие экваториальные течения. К примеру, Куросио (Экваториальное) течение в Тихом океане, которое поднимает теплую, но почти безпитательную воду к поверхности, создавая зоны низкой продуктивности.

Влияние человеческой деятельности - искусственные мёртвые зоны

Искусственные мёртвые зоны возникают в результате гиперестественного стока азотных и фосфорных удобрений с сельскохозяйственных полей, а также сброса сточных вод из промышленных центров. Наиболее известные зоны находятся в Голубом море у побережья США и в Черном море. В этих регионах всплеск роста микроводорослей (цветение) приводит к ее последующему разложению, которое потребляет почти весь растворённый кислород.

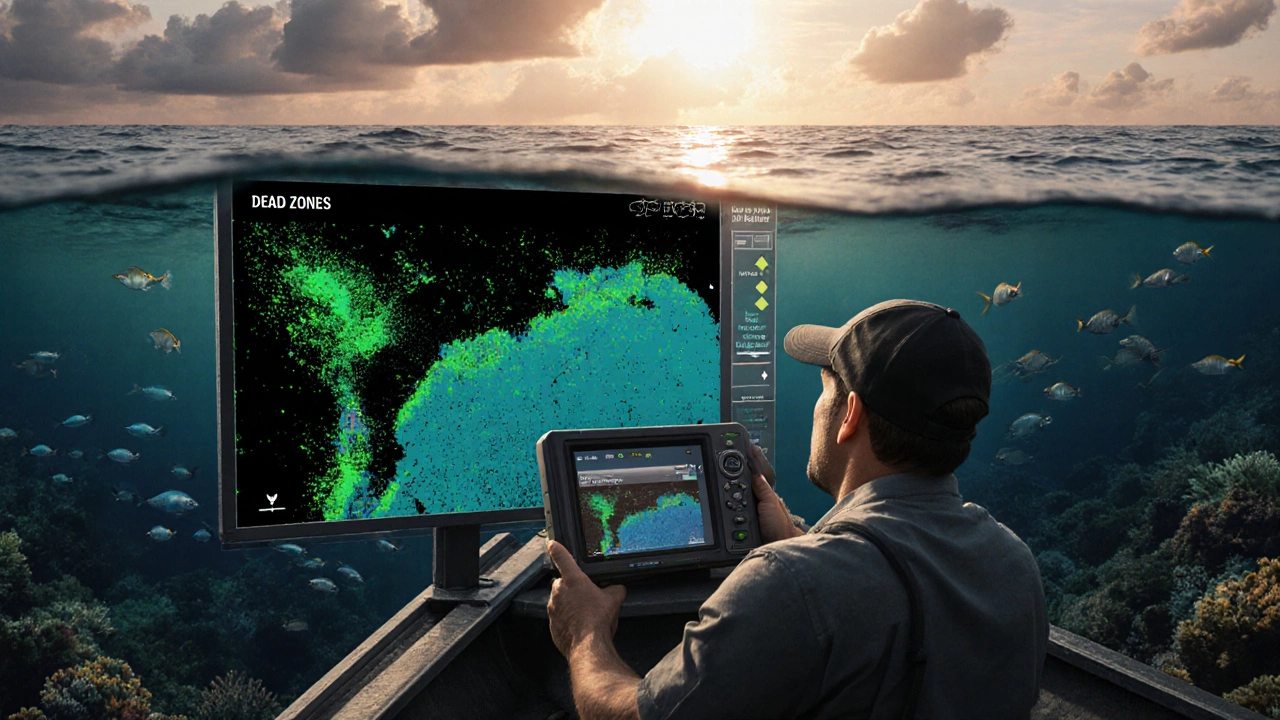

Как рыболовы обходят зоны без рыбы?

Опытные рыболовы используют несколько стратегий, чтобы не тратить время и снасти там, где рыбы нет:

- Навигационные карты с отметками мёртвых зон и низкой продуктивности, регулярно обновляемые спутниковыми данными.

- Выбор маршрутов вдоль границ течений - там, где теплое и холодное плавно смешиваются, обычно возникает концентрация рыбы.

- Использование эхолотов и сонаров, способных быстро определить отсутствие биомассы в заданном диапазоне глубин.

- Сезонный план: многие мёртвые зоны «оживают» лишь в определённые месяцы, когда приток кислорода усиливается за счёт ветров и штормов.

Сравнительная таблица основных зон без рыбы

| Зона | Основная причина | Тип воды | Глубина (м) | Пример региона |

|---|---|---|---|---|

| Полярные зоны | Низкая температура, ледовый покров | Холодная | 0‑200 | Арктический океан |

| Экваториальная пустыня | Отсутствие питательных веществ | Тёплая | 0‑100 | Тихий океан, центр бассейна |

| Глубоководные мёртвые зоны | Недостаток кислорода | Холодная | 200‑1000 | Северный Атлантик |

| Искусственная мёртвая зона | Эутрофикация от стоков | Тёплая | 0‑50 | Голубое море, Черное море |

Часто задаваемые вопросы

Почему в открытом океане иногда наблюдаются полностью пустые участки?

Это связано с тем, что в некоторых районах отсутствуют питательные вещества, а также может быть недостаток кислорода. Без еды и кислорода мелкие организмы, а значит и рыба, просто не могут выжить.

Можно ли восстановить мёртвые зоны?

В некоторых случаях да - сокращение стоков удобрений, улучшение системы очистки воды и введение аэрации помогают вернуть кислород в воду. Однако процесс медленный и требует международных усилий.

Какие рыбы способны выживать в низкокислородных зонах?

Некоторые донные виды, например, скаты и гобии, способны дышать через кожу или использовать медленное метаболическое состояние, позволяя им существовать в условиях почти без кислорода.

Как рыболовы определяют, что они находятся в мёртвой зоне?

Самый надёжный способ - использование эхолотов, которые показывают отсутствие биомассы в определённой глубине, а также проверка спутниковых карт, где отмечены зоны с низкой хлорофилловой концентрацией.

Существует ли «зона без рыбы», где живут только планктон?

Да, такие зоны часто называют «планктонные пустыни». Планктон там может выживать благодаря свету, но крупные рыбы, требующие более сложных пищевых цепочек, отсутствуют.

Итак, «пустые» океанские участки - это не миф, а реальность, определяемая природными процессами и действиями человека. Понимание их природы помогает рыболовам планировать маршруты, а учёным - искать способы восстановления океанской жизни.